l'enfance de PAPA

"Mon père et moi, nous ne nous aimions point par le dehors, nous ne tenions pas l'un à l'autre par nos branches : nous nous aimions par nos racines souterraines." Jules Renard, 28 septembre 1897.

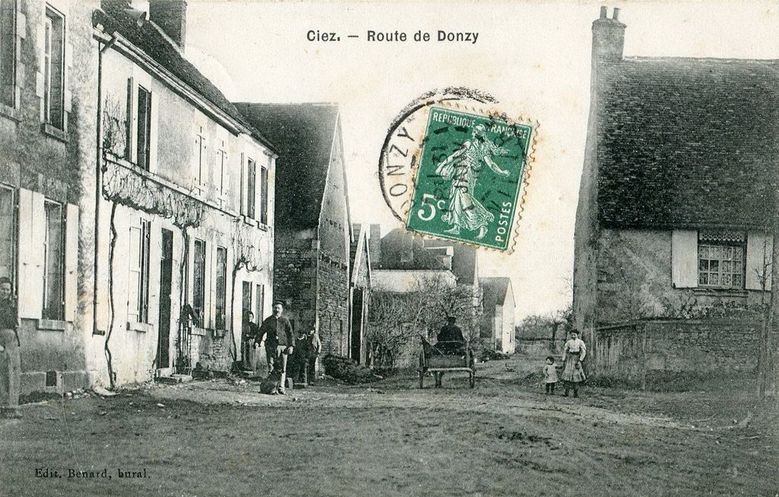

Papa est né le 28 septembre 1937 à Bréau, sur la commune de Perroy, canton de Donzy, dans le nord de la Nièvre. Fils, petit-fils et arrière petit-fils de paysans, il est repéré par son instituteur, et réalise le parcours idéal de l'ascension promise par l'école républicaine: lycée en internat à Cosne-sur-Loire, Ecole Normale d'Instituteurs à Dijon, puis professorat, agrégation et enfin doctorat. Professeur d'Histoire-Géographie au lycée Raoul Follereau de Nevers, il était également maire d'Urzy.

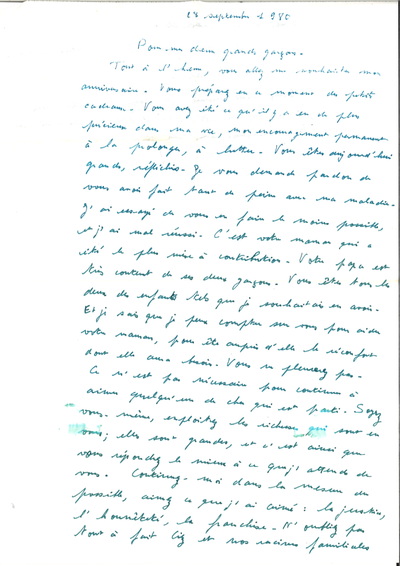

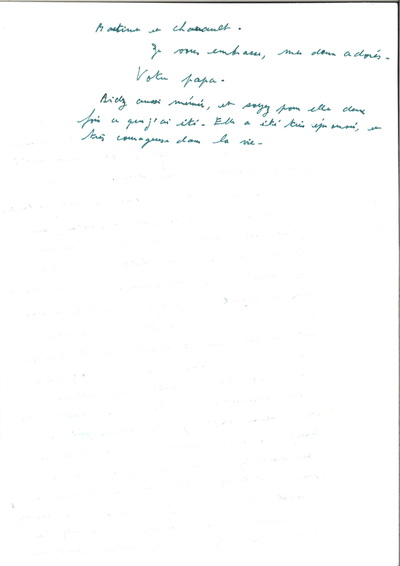

Nous savions qu'il avait rédigé quelques chroniques de son enfance, mais nous n'avons trouvé le manuscrit qu'après sa mort, en 1988. Pudeur nivernaise oblige, Ciez est devenu « Briez » et la plupart des noms propres ont été changés. Sauf, en particulier, ceux de ses grand-parents maternels adorés, Suzanne et Edouard Charrault, « l’Douard » figure centrale, ancien combattant, cuisinier, cultivateur et bon vivant. Bizarrement, il n'y parle jamais de ses parents, Eugène et Renée. Je les ai intégrés au récit en scannant presque toutes les photos de famille.

Ces nouvelles ont pour moi le goût de Giono, de Colette de Vincenot et de Pagnol. Elles sont aussi le lien qui nous relie à notre très ancien passé paysan, cette vie simple et rude, presque sans argent, que nos ancêtres vécurent pendant des générations, sans aucun changement pendant des siècles, sur les mêmes terres, avec les mêmes animaux et les mêmes outils, jusqu'à ce que la mécanisation arrive après 1945, l'américanisation de l'agriculture. C'est de ces transformations dont parle mon père, les changements qu'elles opérèrent dans le quotidien, dans le paysage et dans les mentalités. Papa était conscient d'avoir vu un monde, une civilisation disparaître, en quelques décennies, sous ses yeux.

Peut-être se trouvait-il aussi un peu coupable, ayant lui-même quitté la terre, posé son fusil faute de lièvres, et déchaussé ses sabots ?

Visiblement, au-delà de la nostalgie qui sourd et suinte à chaque page, il tenait à nous en laisser une trace, en héritage.

Papa est né le 28 septembre 1937 à Bréau, sur la commune de Perroy, canton de Donzy, dans le nord de la Nièvre. Fils, petit-fils et arrière petit-fils de paysans, il est repéré par son instituteur, et réalise le parcours idéal de l'ascension promise par l'école républicaine: lycée en internat à Cosne-sur-Loire, Ecole Normale d'Instituteurs à Dijon, puis professorat, agrégation et enfin doctorat. Professeur d'Histoire-Géographie au lycée Raoul Follereau de Nevers, il était également maire d'Urzy.

Nous savions qu'il avait rédigé quelques chroniques de son enfance, mais nous n'avons trouvé le manuscrit qu'après sa mort, en 1988. Pudeur nivernaise oblige, Ciez est devenu « Briez » et la plupart des noms propres ont été changés. Sauf, en particulier, ceux de ses grand-parents maternels adorés, Suzanne et Edouard Charrault, « l’Douard » figure centrale, ancien combattant, cuisinier, cultivateur et bon vivant. Bizarrement, il n'y parle jamais de ses parents, Eugène et Renée. Je les ai intégrés au récit en scannant presque toutes les photos de famille.

Ces nouvelles ont pour moi le goût de Giono, de Colette de Vincenot et de Pagnol. Elles sont aussi le lien qui nous relie à notre très ancien passé paysan, cette vie simple et rude, presque sans argent, que nos ancêtres vécurent pendant des générations, sans aucun changement pendant des siècles, sur les mêmes terres, avec les mêmes animaux et les mêmes outils, jusqu'à ce que la mécanisation arrive après 1945, l'américanisation de l'agriculture. C'est de ces transformations dont parle mon père, les changements qu'elles opérèrent dans le quotidien, dans le paysage et dans les mentalités. Papa était conscient d'avoir vu un monde, une civilisation disparaître, en quelques décennies, sous ses yeux.

Peut-être se trouvait-il aussi un peu coupable, ayant lui-même quitté la terre, posé son fusil faute de lièvres, et déchaussé ses sabots ?

Visiblement, au-delà de la nostalgie qui sourd et suinte à chaque page, il tenait à nous en laisser une trace, en héritage.

CHRONIQUES NIVERNAISES

JEAN-CLAUDE MARTINET

28 septembre 1937 - 14 avril 1988

JEAN-CLAUDE MARTINET

28 septembre 1937 - 14 avril 1988

Mon village

On tombait dessus à l'improviste, avant d'en avoir soupçonné l'existence, tapi qu'il était derrière ses haies, ses arbres qui dégringolaient sur lui en cascades. On tombait dessus au déboucher d'un chemin creux, poussiéreux ou boueux selon la saison. Le bitume n'avait pas encore aseptisé ma campagne, et les routes étaient “ blanches ” comme on disait, c'est-à-dire seulement empierrées. On surprenait mon village qu'aucun panneau ne signalait, et on avait envie de lui demander pardon de l'avoir dérangé.

Mon village, c'était une sorte de nébuleuse, une quinzaine d'habitations au total, et une église plantée à peu près au centre ; quinze habitations essaimées sur près d'un kilomètre, mais rassemblées en trois groupes nettement distincts les uns des autres, comme trois troupeaux qui font semblant de s'ignorer. Et dans chaque troupeau, les maisons se tenaient encore à distance méfiante les unes des autres, entourées de leurs “ éances ”, leurs ouches, deux ou trois champs clos de haies vives et d'arbres fruitiers de toutes sortes. Un chemin circulaire, de forme elliptique, reliait les trois groupes, encerclant le village. En faire le tour demandait bien trois quarts d'heure. Trois quarts d'heure pour aborder à quinze galaxies différentes, étrangères, parfois hostiles, rassemblées par hasard, tenues de faire ménage vivable.

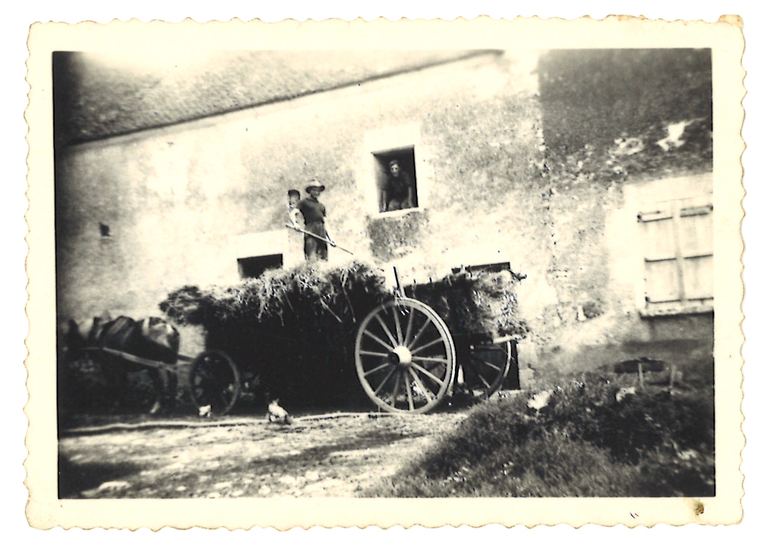

La ferme de mon père faisait partie du groupement le plus important, celui du nord. Elle présentait deux grands blocs de bâtiments ; l'un réservé uniquement aux granges et aux étables se terminait par un hangar sous lequel nous entassions en été la moisson ; l'autre comprenait la maison d'habitation — quatre pièces en tout, avec grenier au-dessus —, une écurie et une grange. Une grande cour ouverte s'étendait devant les bâtiments, occupée par une pompe monumentale, dont nous balancions le bras tout au long de la journée pour abreuver les bêtes et les gens, et, juste à côté de la pompe, un énorme tas de fumier qui venait buter contre un vieux chêne. En dépit de la proximité de l'eau et du fumier, jamais aucun de nous ne contracta la moindre maladie. Un orme gigantesque, au tronc colossal, tourmenté, couvert de plaies et de bosses veillait, depuis plus d'un siècle, devant la maison d'habitation. Il avait manifestement été planté au moment de la construction, au 19ème siècle, par des gens qui l'avaient investi de multiples missions. Et depuis, il était là, silencieux et tutélaire, témoin des jours de bonheur comme des drames de ma famille, et chaque année il donnait à la façade, tournée vers le midi, une ombre et une relative fraîcheur dont nous nous délections.

La cour était en partie garnie d'herbes sauvages variées, apportées des champs en été, avec le foin et la moisson. Mais le reste était nu, dénivelé, poussiéreux en été, fangeux à la moindre pluie, et pendant tout l'hiver. Nous pataugions dans dix centimètres de boue et de fiente, et bien souvent nous “ gaugions ” : cette pâtée dégoûtante passait par dessus le rebord de nos sabots et souillait nos chaussettes.

Une mare, nous disions un “ crot ”, avait enfin été creusée tout près ; chaque ferme avait sa mare. La notre était cernée d'un demi-cercle d'ormes aussi vieux que le premier. C'était un coin d'ombre et de fraîcheur permanente.

Le temps a passé. Mes parents ont quitté la ferme, rachetée par les Tavard. Les nouveaux propriétaires n'avaient que faire de la maison d'habitation ; ils l'ont vendue à des Parisiens qui sont venus finir leurs jours là. Toutes les maisons d'habitation en vente dans mon village sont acquises par des Parisiens. On les signale dans les journaux : fermette à vendre. Un Parisien se présente, assoiffé de propriété, d'un toit à lui tout seul et d'un lopin de terre. Il achète et se met au travail.

On tombait dessus à l'improviste, avant d'en avoir soupçonné l'existence, tapi qu'il était derrière ses haies, ses arbres qui dégringolaient sur lui en cascades. On tombait dessus au déboucher d'un chemin creux, poussiéreux ou boueux selon la saison. Le bitume n'avait pas encore aseptisé ma campagne, et les routes étaient “ blanches ” comme on disait, c'est-à-dire seulement empierrées. On surprenait mon village qu'aucun panneau ne signalait, et on avait envie de lui demander pardon de l'avoir dérangé.

Mon village, c'était une sorte de nébuleuse, une quinzaine d'habitations au total, et une église plantée à peu près au centre ; quinze habitations essaimées sur près d'un kilomètre, mais rassemblées en trois groupes nettement distincts les uns des autres, comme trois troupeaux qui font semblant de s'ignorer. Et dans chaque troupeau, les maisons se tenaient encore à distance méfiante les unes des autres, entourées de leurs “ éances ”, leurs ouches, deux ou trois champs clos de haies vives et d'arbres fruitiers de toutes sortes. Un chemin circulaire, de forme elliptique, reliait les trois groupes, encerclant le village. En faire le tour demandait bien trois quarts d'heure. Trois quarts d'heure pour aborder à quinze galaxies différentes, étrangères, parfois hostiles, rassemblées par hasard, tenues de faire ménage vivable.

La ferme de mon père faisait partie du groupement le plus important, celui du nord. Elle présentait deux grands blocs de bâtiments ; l'un réservé uniquement aux granges et aux étables se terminait par un hangar sous lequel nous entassions en été la moisson ; l'autre comprenait la maison d'habitation — quatre pièces en tout, avec grenier au-dessus —, une écurie et une grange. Une grande cour ouverte s'étendait devant les bâtiments, occupée par une pompe monumentale, dont nous balancions le bras tout au long de la journée pour abreuver les bêtes et les gens, et, juste à côté de la pompe, un énorme tas de fumier qui venait buter contre un vieux chêne. En dépit de la proximité de l'eau et du fumier, jamais aucun de nous ne contracta la moindre maladie. Un orme gigantesque, au tronc colossal, tourmenté, couvert de plaies et de bosses veillait, depuis plus d'un siècle, devant la maison d'habitation. Il avait manifestement été planté au moment de la construction, au 19ème siècle, par des gens qui l'avaient investi de multiples missions. Et depuis, il était là, silencieux et tutélaire, témoin des jours de bonheur comme des drames de ma famille, et chaque année il donnait à la façade, tournée vers le midi, une ombre et une relative fraîcheur dont nous nous délections.

La cour était en partie garnie d'herbes sauvages variées, apportées des champs en été, avec le foin et la moisson. Mais le reste était nu, dénivelé, poussiéreux en été, fangeux à la moindre pluie, et pendant tout l'hiver. Nous pataugions dans dix centimètres de boue et de fiente, et bien souvent nous “ gaugions ” : cette pâtée dégoûtante passait par dessus le rebord de nos sabots et souillait nos chaussettes.

Une mare, nous disions un “ crot ”, avait enfin été creusée tout près ; chaque ferme avait sa mare. La notre était cernée d'un demi-cercle d'ormes aussi vieux que le premier. C'était un coin d'ombre et de fraîcheur permanente.

Le temps a passé. Mes parents ont quitté la ferme, rachetée par les Tavard. Les nouveaux propriétaires n'avaient que faire de la maison d'habitation ; ils l'ont vendue à des Parisiens qui sont venus finir leurs jours là. Toutes les maisons d'habitation en vente dans mon village sont acquises par des Parisiens. On les signale dans les journaux : fermette à vendre. Un Parisien se présente, assoiffé de propriété, d'un toit à lui tout seul et d'un lopin de terre. Il achète et se met au travail.

Les grands-parents encadrent, les parents sont debout au centre, Papa est assis au milieu.

Nos Parisiens se sont mis au travail. Ils ont porté la main sur la maison où je suis né, où j'ai vécu vingt ans. Je ne veux plus la voir. Ils lui ont arraché son âme. D'abord, le Parisien qui achète une “ fermette ” veut être chez lui, que ça se voie et qu'on le sache. Nos fermes nivernaises n'étaient jamais closes. La façade donnait presque toujours sur la rue, la cour n'était jamais fermée. Le Nivernais n'est pas, je crois, particulièrement ouvert. Ses maisons, si. En passant dans la rue on peut voir le ventre de nos maisons, leurs entrailles : le mobilier, la femme au travail, quand ce n'est pas la scène de ménage. Il ne serait venu à l'idée de personne, originaire du village, de faire clore sa maison d'habitation. Les clôtures, c'est pour les bêtes. L'idée est venue à nos Parisiens. Ils ont commencé par faire abattre le vieil orme, qui leur cachait l'horizon ; s'ils sont venus à la campagne, c'est pour voir la campagne, pas pour ne voir qu'un bout de cour cerné par des arbres. Alors, à quoi bon quitter Paris ? Mais aussi, le Parisien, dont toute la vie a été limitée à la cour intérieure d'un immeuble, ne peut plus se passer de béton. Les miens ont acheté du ciment, du grillage et du fil de fer barbelé, et ils ont fait venir le maçon du coin, et ils ont fait dresser tout autour de leur propriété une jolie petite Muraille de Chine en parpaings barbouillés d'un ciment couleur ciment et surmontée d'une clôture grillagée, fil-de-ferrée, mais non encore électrifiée. Ils ont fait aménager une porte étroite dans la muraille, ils ont acheté deux plaques à la ville. Sur l'une, on lit : “ Propriété privée. Défense d'entrer ”. Sur l'autre : “ Chien méchant ”. Et puis, ils se sont fait forger par le maréchal-ferrant du village, un peu reconverti depuis que les chevaux ont déserté ma campagne, et je comprends ces braves bêtes, une sorte d'enseigne en fer tourmenté à l'espagnole, ils ont appliqué l'enseigne sur la façade de ma maison, et ils ont appelé ma maison “ Lou Bastidou ”. En Nivernais. Je ne veux plus voir ma maison.

Les volets de bois ont été remplacés par des persiennes métalliques, la façade a été recrépie, et le maçon du village a flanqué sur tout cela, avec sa moulinette, un badigeon vaguement lie de vin. Mes Parisiens ont refermé leur porte, acheté un téléviseur. Depuis, on ne les a pour ainsi dire pas revus. Ils attendent la mort derrière leur Muraille de Chine, à “ Lou Bastidou ”. Mais ma maison est déjà morte, comme la moitié du village.

En sortant de la cour, j'avais le choix : prendre sur ma gauche, et descendre le “ Chemin vert ” qui menait aux champs ; ou alors, partir sur la droite, et faire le tour du village. Je passais près du vieil orme, et je laissais sur ma gauche un énorme noyer. Les noyers se sont bien vendus, voici une quinzaine d'années. En face du noyer, retirée au fond d'une cour spacieuse, herbeuse, se tenait une maison d'habitation, modeste mais bien proportionnée ; elle avait été avant ma naissance une petite ferme vivante, qui abritait deux vieux et leurs quelques bêtes. La cour, déserte maintenant, avait vécu de la vie intense des basses-cours, avec des volailles qui se disputent, des chiens qui se poursuivent ; elle avait retenti des bruits de la vie, des cris des hommes, de leurs colères et de leurs rires, du tintement des seaux qui s'entrechoquent, du claquement des sabots qui battent le sol.

Quand je l'ai connue, la petite maison était fermée depuis longtemps. Les deux vieux avaient, à peu de temps l'un de l'autre, franchi pour la dernière fois le seuil, portés par quatre voisins. Les héritiers, de lointains neveux, avaient fermé portes et volets, comme on ferme les paupières des morts. Et le temps avait commencé son travail de lente destruction. Les herbes envahissaient le seuil, des arbustes jaillissaient de derrière les volets. Le toit de vielles tuiles commençait à se déniveler, à s'affaisser. La petite maison n'existe plus, aujourd'hui. On ne distingue plus à sa place qu'un tas de pierres recouvert de ronces et d'orties. Moi seul en ai gardé le souvenir. La petite maison s'est fait hara-kiri, quelque temps avant l'arrivée des Parisiens.

Je longeais ensuite un jardin entouré de sa haie, dans laquelle on avait aussi planté des arbres fruitiers, surtout des quetschiers. C'était le jardin d'Edith. Je me souviens qu'en septembre bien des fois je me suis laissé aller à tendre la main vers les fruits oblongs aux reflets bleutés, dont le parfum inondait le chemin. Je me cachais un peu, mais je ne pense pas qu'Edith m'eût grondé, si elle m'avait surpris. Sa maison, perpendiculaire au jardin, possédait deux façades, l'une tournée au nord, face à la route, l'autre au midi. C'était la seule maison du village qui fût purement résidentielle ; aucune écurie ne la flanquait, seulement une sorte de grange dans laquelle Edith faisait entreposer son bois. C'est côté nord, côté route, que se tenait la vie. Une belle cour, entièrement occupée par une sorte de gazon ras, séparait la maison de la route. Un sentier bien droit, recouvert de gravillons, conduisait à la porte d'entrée, et à chaque printemps Edith faisait sortir son banc de bois vert et cinq énormes baquets qui contenaient des géraniums. L'ensemble faisait un peu froid, et n'était véritablement agréable que par les chaudes après-midi d'été. C'est là que je voyais souvent Edith, assise sur le banc et tricotant.

— Bonjour, Jean, me disait-elle de sa voix douce, de celles qu'on contracte dans la fréquentation assidue des sacristies et des confessionnaux, de celles que l'on compose avec application. Bonjour ! Te voilà parti faire un tour !

Edith était “ le ” notable du village. C'était la seule personne qui vécût “ sans rien faire ” comme nous disions, c'est-à-dire en bourgeoise, de ses rentes. Elle était le plus important propriétaire terrien du village ; c'est elle qui possédait la ferme dans laquelle peinaient mes parents et leurs deux employés — on disait alors “ domestiques ”, comme pour les gens de maison —. J'avais donc pour Edith la crainte et le respect qu'ont les petites gens pour ceux dont ils dépendent. Et puis, pour tous les habitants du village, Edith, outre la grande propriétaire-qui-pouvait-vivre-sans-travailler, c'était aussi un passé exceptionnel, romanesque et à peine croyable dans une campagne aussi conformiste. Elle avait été, cinquante ans plus tôt, un personnage à scandale. Sa “ renommée ” avait gagné plusieurs cantons des environs ; tout le monde connaissait son histoire, et comme on ne l'évoquait devant les enfants qu'en chuchotant et par allusions, je savais que ce devait être un affaire scabreuse. On ne disait jamais, pour désigner notre propriétaire : Mademoiselle Teute, ou Mademoiselle Edith, et encore moins, comme on aurait dû, Madame Gendrot, mais tout simplement Edith.

Sa maison était attenante à celle des Picarnon, et se continuait par une grange, une écurie, l'habitation des Picarnon, deux pièces seulement comme dans la plupart des fermes nivernaises, et enfin une autre écurie ; tout cela, placé sous un même toit, formait une grande bâtisse basse et très allongée. En face, la petite maison de Charles Massery faisait tout à fait maison de retraité, avec sa porte pleine et son unique fenêtre, son petit poulailler appuyé au pignon. Charles Massery s'était retiré là avec la “ Fine ” sa femme quand il avait quitté la ferme qu'il exploitait dans un autre village.

Passée la maison des Picarnon, la route prenait un brusque tournant à angle droit, et, toujours se glissant sous les arbres fruitiers si grands que leurs branches s'embrassaient au-dessus de nous et formaient tunnel, elle entreprenait le tour du village, laissant sur la gauche, à l'écart, la ferme des Ledin, gagnant celle de Plautat. Là, nouveau tournant à gauche à angle droit, nouveau passage sous un tunnel de pommiers, et l'on débouchait sur la place de l'église, à peu près au milieu du village. C'était une vaste place, qui avait été occupée jusqu'au milieu du 19ème siècle par le cimetière. On avait supprimé ce cimetière qui enserrait l'église, soit parce qu'il était devenu trop exigu, soit pour des raisons d'hygiène, et on avait planté des tilleuls. Ils étaient devenus opulents et donnaient à la place de l'église un air de petite ville. Chaque été, au mois de juin, les hommes venaient en couper quelques branches, et toutes les femmes du village arrivaient avec des paniers, attirées comme des abeilles par l'odeur sucrée des fleurs de tilleul. Elles butinaient leur récolte pour une année, et ces fleurs, une fois séchées, donnaient pour tout l'hiver des tisanes que l'on administrait pour un oui ou pour un non, à la moindre fièvre, surtout aux enfants. Les hommes préféraient la “ tisane de Bertignelles ”, c'est-à-dire les vins, blancs et rouges des coteaux de Loire, ou la “ goutte ”.

L'église de mon village était, et est toujours une importante construction, protégée par ses grands tilleuls. On est surpris même par l'ampleur du bâtiment, comparée à la faible population du village, et à sa tiédeur religieuse. Mais c'est qu'elle draine les paysans de plusieurs gros hameaux, et c'est aussi qu'à l'époque de sa construction notre compagne était beaucoup plus peuplée qu'aujourd'hui. L'édifice date de la première moitié du seizième siècle, comme la plupart de ceux du nord du département. Il est de style gothique flamboyant. Je ne connais dans la région qu'une église qui échappe à la règle, remonte trois siècles plus avant et appartienne à l'art roman. On dirait que la région n'a été peuplée, ou christianisée, que tardivement, au temps de François 1er.

En réalité, je crois que mon village, comme beaucoup d'autres, possédait son édifice cultuel avant le seizième siècle ; peut-être une petite chapelle, ou peut-être une petite église sans voûte, ou même dans quelques cas une humble église romane ; mais toutes ces constructions, et probablement les villages avec, ont dû être rasés plusieurs fois au cours de la Guerre de Cent Ans.

Notre région se trouvait en effet, pour son malheur, située juste aux confins des zones contrôlées depuis Bourges par le dauphin Charles, et de celles occupées par les Anglais, ou plutôt les Bourguignons leurs alliés. Au temps de Jeanne d'Arc, mon village était tenu, comme à peu près tout le Val de Loire, par un seigneur-brigand, Perrinet Gressard, qui possédait toute une série de forteresses face au Berry, depuis Chevenon au sud de Nevers, en passant par la ville fortifiée de La Charité-sur-Loire, son fleuron, jusqu'à La Motte-Josserand au nord de Cosne. Ce coin de terre a dû voir s'affronter Bourguignons et Français, et je me demande comment quelques vilains, parmi lesquels mes ancêtres, ont pu passer au travers des massacres. Ce que je sais, c'est que où que l'on creuse dans mon village, on tombe fatalement sur des amas de crânes et de tibias. Nous vivons sur un charnier.

Les volets de bois ont été remplacés par des persiennes métalliques, la façade a été recrépie, et le maçon du village a flanqué sur tout cela, avec sa moulinette, un badigeon vaguement lie de vin. Mes Parisiens ont refermé leur porte, acheté un téléviseur. Depuis, on ne les a pour ainsi dire pas revus. Ils attendent la mort derrière leur Muraille de Chine, à “ Lou Bastidou ”. Mais ma maison est déjà morte, comme la moitié du village.

En sortant de la cour, j'avais le choix : prendre sur ma gauche, et descendre le “ Chemin vert ” qui menait aux champs ; ou alors, partir sur la droite, et faire le tour du village. Je passais près du vieil orme, et je laissais sur ma gauche un énorme noyer. Les noyers se sont bien vendus, voici une quinzaine d'années. En face du noyer, retirée au fond d'une cour spacieuse, herbeuse, se tenait une maison d'habitation, modeste mais bien proportionnée ; elle avait été avant ma naissance une petite ferme vivante, qui abritait deux vieux et leurs quelques bêtes. La cour, déserte maintenant, avait vécu de la vie intense des basses-cours, avec des volailles qui se disputent, des chiens qui se poursuivent ; elle avait retenti des bruits de la vie, des cris des hommes, de leurs colères et de leurs rires, du tintement des seaux qui s'entrechoquent, du claquement des sabots qui battent le sol.

Quand je l'ai connue, la petite maison était fermée depuis longtemps. Les deux vieux avaient, à peu de temps l'un de l'autre, franchi pour la dernière fois le seuil, portés par quatre voisins. Les héritiers, de lointains neveux, avaient fermé portes et volets, comme on ferme les paupières des morts. Et le temps avait commencé son travail de lente destruction. Les herbes envahissaient le seuil, des arbustes jaillissaient de derrière les volets. Le toit de vielles tuiles commençait à se déniveler, à s'affaisser. La petite maison n'existe plus, aujourd'hui. On ne distingue plus à sa place qu'un tas de pierres recouvert de ronces et d'orties. Moi seul en ai gardé le souvenir. La petite maison s'est fait hara-kiri, quelque temps avant l'arrivée des Parisiens.

Je longeais ensuite un jardin entouré de sa haie, dans laquelle on avait aussi planté des arbres fruitiers, surtout des quetschiers. C'était le jardin d'Edith. Je me souviens qu'en septembre bien des fois je me suis laissé aller à tendre la main vers les fruits oblongs aux reflets bleutés, dont le parfum inondait le chemin. Je me cachais un peu, mais je ne pense pas qu'Edith m'eût grondé, si elle m'avait surpris. Sa maison, perpendiculaire au jardin, possédait deux façades, l'une tournée au nord, face à la route, l'autre au midi. C'était la seule maison du village qui fût purement résidentielle ; aucune écurie ne la flanquait, seulement une sorte de grange dans laquelle Edith faisait entreposer son bois. C'est côté nord, côté route, que se tenait la vie. Une belle cour, entièrement occupée par une sorte de gazon ras, séparait la maison de la route. Un sentier bien droit, recouvert de gravillons, conduisait à la porte d'entrée, et à chaque printemps Edith faisait sortir son banc de bois vert et cinq énormes baquets qui contenaient des géraniums. L'ensemble faisait un peu froid, et n'était véritablement agréable que par les chaudes après-midi d'été. C'est là que je voyais souvent Edith, assise sur le banc et tricotant.

— Bonjour, Jean, me disait-elle de sa voix douce, de celles qu'on contracte dans la fréquentation assidue des sacristies et des confessionnaux, de celles que l'on compose avec application. Bonjour ! Te voilà parti faire un tour !

Edith était “ le ” notable du village. C'était la seule personne qui vécût “ sans rien faire ” comme nous disions, c'est-à-dire en bourgeoise, de ses rentes. Elle était le plus important propriétaire terrien du village ; c'est elle qui possédait la ferme dans laquelle peinaient mes parents et leurs deux employés — on disait alors “ domestiques ”, comme pour les gens de maison —. J'avais donc pour Edith la crainte et le respect qu'ont les petites gens pour ceux dont ils dépendent. Et puis, pour tous les habitants du village, Edith, outre la grande propriétaire-qui-pouvait-vivre-sans-travailler, c'était aussi un passé exceptionnel, romanesque et à peine croyable dans une campagne aussi conformiste. Elle avait été, cinquante ans plus tôt, un personnage à scandale. Sa “ renommée ” avait gagné plusieurs cantons des environs ; tout le monde connaissait son histoire, et comme on ne l'évoquait devant les enfants qu'en chuchotant et par allusions, je savais que ce devait être un affaire scabreuse. On ne disait jamais, pour désigner notre propriétaire : Mademoiselle Teute, ou Mademoiselle Edith, et encore moins, comme on aurait dû, Madame Gendrot, mais tout simplement Edith.

Sa maison était attenante à celle des Picarnon, et se continuait par une grange, une écurie, l'habitation des Picarnon, deux pièces seulement comme dans la plupart des fermes nivernaises, et enfin une autre écurie ; tout cela, placé sous un même toit, formait une grande bâtisse basse et très allongée. En face, la petite maison de Charles Massery faisait tout à fait maison de retraité, avec sa porte pleine et son unique fenêtre, son petit poulailler appuyé au pignon. Charles Massery s'était retiré là avec la “ Fine ” sa femme quand il avait quitté la ferme qu'il exploitait dans un autre village.

Passée la maison des Picarnon, la route prenait un brusque tournant à angle droit, et, toujours se glissant sous les arbres fruitiers si grands que leurs branches s'embrassaient au-dessus de nous et formaient tunnel, elle entreprenait le tour du village, laissant sur la gauche, à l'écart, la ferme des Ledin, gagnant celle de Plautat. Là, nouveau tournant à gauche à angle droit, nouveau passage sous un tunnel de pommiers, et l'on débouchait sur la place de l'église, à peu près au milieu du village. C'était une vaste place, qui avait été occupée jusqu'au milieu du 19ème siècle par le cimetière. On avait supprimé ce cimetière qui enserrait l'église, soit parce qu'il était devenu trop exigu, soit pour des raisons d'hygiène, et on avait planté des tilleuls. Ils étaient devenus opulents et donnaient à la place de l'église un air de petite ville. Chaque été, au mois de juin, les hommes venaient en couper quelques branches, et toutes les femmes du village arrivaient avec des paniers, attirées comme des abeilles par l'odeur sucrée des fleurs de tilleul. Elles butinaient leur récolte pour une année, et ces fleurs, une fois séchées, donnaient pour tout l'hiver des tisanes que l'on administrait pour un oui ou pour un non, à la moindre fièvre, surtout aux enfants. Les hommes préféraient la “ tisane de Bertignelles ”, c'est-à-dire les vins, blancs et rouges des coteaux de Loire, ou la “ goutte ”.

L'église de mon village était, et est toujours une importante construction, protégée par ses grands tilleuls. On est surpris même par l'ampleur du bâtiment, comparée à la faible population du village, et à sa tiédeur religieuse. Mais c'est qu'elle draine les paysans de plusieurs gros hameaux, et c'est aussi qu'à l'époque de sa construction notre compagne était beaucoup plus peuplée qu'aujourd'hui. L'édifice date de la première moitié du seizième siècle, comme la plupart de ceux du nord du département. Il est de style gothique flamboyant. Je ne connais dans la région qu'une église qui échappe à la règle, remonte trois siècles plus avant et appartienne à l'art roman. On dirait que la région n'a été peuplée, ou christianisée, que tardivement, au temps de François 1er.

En réalité, je crois que mon village, comme beaucoup d'autres, possédait son édifice cultuel avant le seizième siècle ; peut-être une petite chapelle, ou peut-être une petite église sans voûte, ou même dans quelques cas une humble église romane ; mais toutes ces constructions, et probablement les villages avec, ont dû être rasés plusieurs fois au cours de la Guerre de Cent Ans.

Notre région se trouvait en effet, pour son malheur, située juste aux confins des zones contrôlées depuis Bourges par le dauphin Charles, et de celles occupées par les Anglais, ou plutôt les Bourguignons leurs alliés. Au temps de Jeanne d'Arc, mon village était tenu, comme à peu près tout le Val de Loire, par un seigneur-brigand, Perrinet Gressard, qui possédait toute une série de forteresses face au Berry, depuis Chevenon au sud de Nevers, en passant par la ville fortifiée de La Charité-sur-Loire, son fleuron, jusqu'à La Motte-Josserand au nord de Cosne. Ce coin de terre a dû voir s'affronter Bourguignons et Français, et je me demande comment quelques vilains, parmi lesquels mes ancêtres, ont pu passer au travers des massacres. Ce que je sais, c'est que où que l'on creuse dans mon village, on tombe fatalement sur des amas de crânes et de tibias. Nous vivons sur un charnier.

Château de la Motte Josserand, fief du sanguinaire Perrinet-Gressard, tombeur de Jeanne d'Arc.

Au sortir de cette période de guerre et probablement d'épidémies, les rescapés, mes ancêtres, ont vu grand, et je crois qu'ils ont voulu faire un pied de nez aux malheurs passés, un acte de foi dans la vie. Ils ont bâti un grand édifice de quatre travées, avec chœur et transept, le tout recouvert d'une haute voûte ogivale, et surmonté d'un clocher d'ardoise pointu qui pique le ciel. Mais ils n'avaient pas tout à fait oublié les incursions des soldats pillards, et ils ont flanqué l'église de puissantes tours percées d'archères qui lui donnent un peu l'aspect d'une forteresse.

La route longe les tilleuls, et continue, bordée de haies, à desservir les trois noyaux du village. Elle tourne une dernière fois à angle droit, toujours à gauche, et la boucle se referme juste devant notre maison, près de la mare.

Je pouvais aussi, en sortant de la cour de notre ferme, prendre à gauche, et alors je quittais aussitôt le village par le plus beau des chemins qui le desservaient, et que nous appelions le “ Chemin vert ”.

C'était un chemin encaissé entre deux talus plantés de haies. En fait, ce sont des arbres fruitiers qui l'ombrageaient au départ. Il y en avait de toutes sortes, pruniers, poiriers, pommiers, cerisiers ; ils nous appartenaient ; je veux dire, ils appartenaient à Edith. Les fermiers ne possédaient pas l'arbre, ils n'avaient droit qu'aux fruits ; nous en consommions tout au long de l'année. La saison commençait en juin avec de grosses prunes d'un violet foncé, peu sucrées, que nous appelions “ macariées ” ; leur rustaude âcreté nous faisait grimacer, mais c'étaient les premiers fruits de l'année, ils annonçaient un renouveau, la pâque de la terre. Venaient ensuite les pommes de moisson, au mois de juillet, et cela ne finissait plus, jusqu'en novembre où nous cueillons avec dévotion les longues “ poires d'épine ”, dites aussi “ poires de curé ”, que nous allongions avec précaution sur le plancher du grenier, l'une à côté de l'autre, sans qu'elles se touchent surtout, comme de petits soldats morts au combat. Elles reposaient là, se “ faisaient ” jusqu'au mois de janvier, et à partir de ce moment nous offraient, jusqu'en avril, leur chair blanche, délicatement parfumée, sous une peau un peu fripée.

Nos grands-parents avaient la religion de l'arbre. Chaque génération avait à cœur d'enrichir le patrimoine familial en en plantant, en en greffant de nouveaux.

Mais le dieu-tracteur est arrivé. Il ne pouvait s'accommoder du bocage. On lui a tout sacrifié, on a remembré les champs, livré au bulldozer les haies vives et les arbres sans discernement, sans exception, sans remords. On a nivelé le paysage, dénudé la terre, vouée désormais aux rendements intensifs du blé et du colza. Et aujourd'hui, les petits-fils des vieux sages qui plantaient un arbre comme on met au monde un enfant, achètent des pommes “ golden ” sous cellophane, d'un bout à l'autre de l'année. Ils achètent aussi leur lait — en poudre — et leur œufs.

Maintenant, ils vivent comme à la ville.

La route longe les tilleuls, et continue, bordée de haies, à desservir les trois noyaux du village. Elle tourne une dernière fois à angle droit, toujours à gauche, et la boucle se referme juste devant notre maison, près de la mare.

Je pouvais aussi, en sortant de la cour de notre ferme, prendre à gauche, et alors je quittais aussitôt le village par le plus beau des chemins qui le desservaient, et que nous appelions le “ Chemin vert ”.

C'était un chemin encaissé entre deux talus plantés de haies. En fait, ce sont des arbres fruitiers qui l'ombrageaient au départ. Il y en avait de toutes sortes, pruniers, poiriers, pommiers, cerisiers ; ils nous appartenaient ; je veux dire, ils appartenaient à Edith. Les fermiers ne possédaient pas l'arbre, ils n'avaient droit qu'aux fruits ; nous en consommions tout au long de l'année. La saison commençait en juin avec de grosses prunes d'un violet foncé, peu sucrées, que nous appelions “ macariées ” ; leur rustaude âcreté nous faisait grimacer, mais c'étaient les premiers fruits de l'année, ils annonçaient un renouveau, la pâque de la terre. Venaient ensuite les pommes de moisson, au mois de juillet, et cela ne finissait plus, jusqu'en novembre où nous cueillons avec dévotion les longues “ poires d'épine ”, dites aussi “ poires de curé ”, que nous allongions avec précaution sur le plancher du grenier, l'une à côté de l'autre, sans qu'elles se touchent surtout, comme de petits soldats morts au combat. Elles reposaient là, se “ faisaient ” jusqu'au mois de janvier, et à partir de ce moment nous offraient, jusqu'en avril, leur chair blanche, délicatement parfumée, sous une peau un peu fripée.

Nos grands-parents avaient la religion de l'arbre. Chaque génération avait à cœur d'enrichir le patrimoine familial en en plantant, en en greffant de nouveaux.

Mais le dieu-tracteur est arrivé. Il ne pouvait s'accommoder du bocage. On lui a tout sacrifié, on a remembré les champs, livré au bulldozer les haies vives et les arbres sans discernement, sans exception, sans remords. On a nivelé le paysage, dénudé la terre, vouée désormais aux rendements intensifs du blé et du colza. Et aujourd'hui, les petits-fils des vieux sages qui plantaient un arbre comme on met au monde un enfant, achètent des pommes “ golden ” sous cellophane, d'un bout à l'autre de l'année. Ils achètent aussi leur lait — en poudre — et leur œufs.

Maintenant, ils vivent comme à la ville.

Papa et son Papa, et son chien.

Les ormes

J'aimais à descendre le “ Chemin vert ” à la fin février ou au début de mars, aux premiers rayons du soleil nouveau. Ils commençaient à chauffer le talus exposé au midi, et très tôt apparaissaient, presque incongrues dans l'herbe brûlée par le gel et la neige, les premières violettes. Deux mois plus tard, les haies se faisaient processions de premières communiantes avec leurs robes blanches d'aubépines. A ce moment, quelque choses se serrait dans ma poitrine, remontait à ma gorge. Je ressentais de délicieuses angoisses.

Mais ce qui faisait, en toutes saisons, la noblesse du “ Chemin vert ”, c'étaient ses vieux ormes qui de chaque côté le bordaient, alignés comme de vieux grognards ; leur peau était craquelée, épaisse comme celle des crocodiles, ou des hippopotames. Les vieux ormes portaient sur eux les cicatrices du temps, les blessures des hommes et celles des bêtes, deux cents ans de l'histoire et des malheurs de mon village : les uns montraient des chancres suintants, d'autres, de monstrueuses excroissances.

Les vieux ormes, depuis deux cents ans, donnaient tout ce qu'ils pouvaient aux hommes qui les avaient plantés là, leur ombre en été, mais aussi leur bois de chauffage lorsqu'on les étêtait tous les quinze ans. Et quand les étés arides desséchaient les champs, que le bétail risquait la mort, et les hommes la famine, on s'adressait encore aux ormes ; on les dépouillait de leurs basses branches, et l'on sauvait le troupeau avec leur feuillage.

Les vieux ormes parfois mouraient. Ils s'abattaient alors en travers du chemin, et les hommes les couchaient dans la haie, près des leurs. Les orties et les ronces les recouvraient peu à peu, et ils pourrissaient là, comme les autres arbres, comme les autres êtres, comme les hommes que l'on ensevelissait dans le cimetières de colline. Mais les vieux ormes donnaient leur substance aux survivants, et sur leur cadavre croissant le plus merveilleux des champignons, l'ormelle, que nous appelions “ oreille d'orme ”.

Une connivence s'était rapidement établie entre les vieux ormes et moi. Je leur disais tout. Ils ne répondaient pas, ne frémissaient point, mais je sentais bien leur muette compréhension.

Les vieux ormes ne se plaignaient jamais, mais ils nous regardaient passer depuis des générations dans ce chemin. Ils étaient notre mémoire, un morceau de la conscience collective des villageois.

Les vieux ormes ont été bousculés comme tous les autres arbres, comme les haies ; ils ont été écartelés, étripés, traînes, entassés. On les a arrosés de fuel, farcis de vieux pneus, et on les a fait brûler.

Je n'ai plus de mémoire, plus d'enfance. Je ne veux plus me rappeler les vieux ormes et le “ Chemin vert ”.

Je ne veux plus savoir qu'il conduisait à des champs qui se nommaient “ Langrelles ”, “ Sauveur ” et “ Paradis ”, “ Vallée de la Sourde ” et “ Castines ”, et puis aussi “ Ch'tis prés ”. Il ne faut pas que je me souvienne de l'herbe fraîche et haute des “ Ch'tis prés ”, de l'eau qui les envahissait en hiver, des oiseaux étranges qui alors s'y abattaient à nuit tombante, des canards sauvages et des vanneaux que j'essayais d'approcher au plus près, en rampant. Il ne faut pas. Cela n'est plus. Ou alors, j'ai rêvé.

J'aimais à descendre le “ Chemin vert ” à la fin février ou au début de mars, aux premiers rayons du soleil nouveau. Ils commençaient à chauffer le talus exposé au midi, et très tôt apparaissaient, presque incongrues dans l'herbe brûlée par le gel et la neige, les premières violettes. Deux mois plus tard, les haies se faisaient processions de premières communiantes avec leurs robes blanches d'aubépines. A ce moment, quelque choses se serrait dans ma poitrine, remontait à ma gorge. Je ressentais de délicieuses angoisses.

Mais ce qui faisait, en toutes saisons, la noblesse du “ Chemin vert ”, c'étaient ses vieux ormes qui de chaque côté le bordaient, alignés comme de vieux grognards ; leur peau était craquelée, épaisse comme celle des crocodiles, ou des hippopotames. Les vieux ormes portaient sur eux les cicatrices du temps, les blessures des hommes et celles des bêtes, deux cents ans de l'histoire et des malheurs de mon village : les uns montraient des chancres suintants, d'autres, de monstrueuses excroissances.

Les vieux ormes, depuis deux cents ans, donnaient tout ce qu'ils pouvaient aux hommes qui les avaient plantés là, leur ombre en été, mais aussi leur bois de chauffage lorsqu'on les étêtait tous les quinze ans. Et quand les étés arides desséchaient les champs, que le bétail risquait la mort, et les hommes la famine, on s'adressait encore aux ormes ; on les dépouillait de leurs basses branches, et l'on sauvait le troupeau avec leur feuillage.

Les vieux ormes parfois mouraient. Ils s'abattaient alors en travers du chemin, et les hommes les couchaient dans la haie, près des leurs. Les orties et les ronces les recouvraient peu à peu, et ils pourrissaient là, comme les autres arbres, comme les autres êtres, comme les hommes que l'on ensevelissait dans le cimetières de colline. Mais les vieux ormes donnaient leur substance aux survivants, et sur leur cadavre croissant le plus merveilleux des champignons, l'ormelle, que nous appelions “ oreille d'orme ”.

Une connivence s'était rapidement établie entre les vieux ormes et moi. Je leur disais tout. Ils ne répondaient pas, ne frémissaient point, mais je sentais bien leur muette compréhension.

Les vieux ormes ne se plaignaient jamais, mais ils nous regardaient passer depuis des générations dans ce chemin. Ils étaient notre mémoire, un morceau de la conscience collective des villageois.

Les vieux ormes ont été bousculés comme tous les autres arbres, comme les haies ; ils ont été écartelés, étripés, traînes, entassés. On les a arrosés de fuel, farcis de vieux pneus, et on les a fait brûler.

Je n'ai plus de mémoire, plus d'enfance. Je ne veux plus me rappeler les vieux ormes et le “ Chemin vert ”.

Je ne veux plus savoir qu'il conduisait à des champs qui se nommaient “ Langrelles ”, “ Sauveur ” et “ Paradis ”, “ Vallée de la Sourde ” et “ Castines ”, et puis aussi “ Ch'tis prés ”. Il ne faut pas que je me souvienne de l'herbe fraîche et haute des “ Ch'tis prés ”, de l'eau qui les envahissait en hiver, des oiseaux étranges qui alors s'y abattaient à nuit tombante, des canards sauvages et des vanneaux que j'essayais d'approcher au plus près, en rampant. Il ne faut pas. Cela n'est plus. Ou alors, j'ai rêvé.

Edouard tient les rênes, pépère.

Céline - Eté 1949

Céline… Tu étais déjà une ombre… Et tu es devenue maintenant l'ombre des ombres. Tu étais je pense le personnage le plus terne de mon village. Pourquoi est-ce toi qui, précisément maintenant, as laissé la trace la plus nette dans la trame de mes souvenirs ? Peut-être parce que tu résumes et rassembles en toi tous les êtres qui s'entrevivaient dans ce petit rassemblis de maisons perdues au fond du bocages nivernais. Enfin, ce qui fut le bocage nivernais, et qu'aucun de ces êtres qui défilent dans ma mémoire, cortège de noirs vieillards depuis longtemps disparus, ne reconnaîtrait.

De ce passé, de mon enfance, tout a disparu. Bêtes et gens depuis longtemps sont retournés à la terre, le bocage, pulvérisé par les bulldozers a été gommé, remplacé par une sorte de no man’s land, la plupart du temps jaunâtre. Si bien que j'évoque un pays qui pourrait être parfaitement imaginaire, qui n'a laissé aucune trace, sinon en moi, et qui pourtant fut bien réel.

Oui, pourquoi de ce monde des ombres, est-ce la plus grise d'entre toutes qui émerge ? On l'appelait Céline. Céline, c'est tout. Pas de nom de famille. Pour moi, c'était Céline l'énigmatique, Céline la mystérieuse. La désigner ainsi suffisait à tout le monde, comme il suffit au paysan de dire : la Jaunette. Ou la Bichette. Aussi, en quoi était-il besoin d'en dire plus ? En quoi différait-elle de l'une des vaches que, deux fois par jour, elle menait aux champs ? Pour l'enfant que j'étais, elle apparaissait comme parfaitement impropre à toute datation : elle était vieille, très vieille, et l'avait sans aucun doute toujours été. Petite bonne femme courbée sur son bâton, conduite sagement par ses vaches. Le grand chien fou qui l'aidait à maintenir un ordre que rien en fait ne troublait dans ce maigre troupeau de six bêtes malingres semblait tout à fait indépendant de la gardienne, et ne se souciait pas plus d'elle qu'aucun autre habitant de Briez.

Je la voyais presque chaque jour passer, contourner la mare ronde qu'ombrageaient une demi-douzaine d'ormes, je la voyais passer, guillemet noir fermant la phrase de son petit troupeau de charolais blancs. Une chauve-souris vêtue d'oripeaux sombres, échappée d'un passé lointain, oubliée par la mort, une survivance en somme, comme la coiffe nivernaise qu'elle était la dernière du village à porter. Petite face de guenon, jaune terreux, ridée comme une pomme au bout de l'hiver. La crasse tapissait le réseau dense des rides de son visage. D'un bout à l'autre de l'année, Céline allait, derrière ses bêtes, petit pantin mécanique, silencieux, au regard hébété, vaguement rêveur, tout comme celui de ses vaches.

J'ignore quand tu es arrivée à Briez. Je sais seulement que tu n'as pas toujours habité parmi nous. Je crois même que tu as goûté un peu de la ville, je veux dire de Paris, dans ta jeunesse. C'est ce que disent les gens, mais j'ai de la peine à le croire, à croire que tu as eu une jeunesse. Pourtant, il t'est resté de cette époque, je le reconnais, quelques expressions, des intonations qui ne ressortissent pas à notre patois. Quand tu parles de ton mari, tu ne dis pas “ moun houmme ”, comme les paysannes de mon village, tu dis : “ Défunt mon mari qu'est mort ”. Je dois donc reconnaître que tu viens d'ailleurs, que tu as eu une autre vie, avant la vie animale que je te vois maintenant mener.

Céline, je te sens différente. Je t'imagine un passé fabuleux. C'est pour cela que j'ai demandé au père Massery, mon vieux voisin bourru, moustachu, ce qu'il savait de toi.

— Oh, p'tit, qu'est-ce que ça peut te faire ?

— Mais tout de même, dis-moi… je voudrais savoir : elle n'est pas d'ici ?

Le vieux regarde ailleurs, et s'il pouvait dissimuler tout son visage derrière sa grosse moustache, je crois bien qu'il le ferait.

— Non. Elle n'est pas d'ici. Mais il y a un moment qu'elle est arrivée… Oui, ça fait longtemps… Tu n'étais pas encore “ au monde ”.

Là-dessus, il remonte des deux mains son vieux pantalon de coutil bleu, placardé de larges pièces. Le pantalon n'en demandait pas tant, mais cela signifiait : allons, n'en parlons plus. J'insiste :

— Pourquoi est-elle venue ?

Le vieux cette fois me regarde. On distingue à peine l'iris de ses yeux à travers le fente étroite de des paupières lourdes. Visage inexpressif, un peu bouffi comme ceux des buveurs. Il grogne dans sa moustache, plutôt qu'il ne parle :

— Elle est arrivée après la mort de la mère Plautat… Oui. Plautat était malade. Heu…heu…heu…

Ça y est, Charles Massery va parler, puisqu'il a retrouvé son rire. Enfin, ce qui lui sert de rire, ce heu…heu…heu…, c'est un rire de remplacement, parce que Charles Massery ne rit jamais. Et à la réflexion, quand je fais défiler, les unes après les autres toutes les ombres de mon village dans ma mémoire, je m'aperçois qu'elles ne riaient jamais. Jamais vraiment. Des pseudo-rires, oui. Mais le rire franc, le rire explosant, personne, mis à part grand-père et mon père, non, personne n'en connaissait le secret. C'étaient toujours des rires apprêtés, des rires faux-jeton. Je suppose que chez les vignerons de Bouilly, ou de Bourgogne, on se laisse aller au rire qui explose, au rire à poitrine ouverte. Dans mon village, les poitrines étaient fermées et aussi les cœurs.

Heu… heu… heu… il va parler :

— Enfin, malade… malade imaginaire, oui. Quelque temps après la mort de sa vieille, il s'est fait venir un dictionnaire où c'est qu'on trouve toutes les maladies que “ l'yab ” il a inventées, et puis il s'est couché. Il passait son temps à se regarder dans une glace, à tirer la langue, à s'abaisser les paupières, à se tâter de partout. Il changeait de maladie tous les jours et se croyait “ condamné ”. Mé dévie qu'la mort de sa femme, ça lui avait comme qui dirait tourné la ciboule. Il ne se levait plus, mais il mangeait, le bougre ! Il était devenu tout gros, tout gras. Il ne supportait plus sa fille, ni surtout Domet, son gendre, qu'il a jamais pu “ encaisser ”… Oui, neurasthénique, v'la ce qu'il était. Mais pas plus malade que toi et moi.

— Mais ses bêtes, qui s'en occupait ?

— Ses bêtes ? Heu… heu… heu… elles étaient sûrement plus malades que lui ! Ses vaches, c'était une peau tendue sur des os. Et puis, un mauvais poil long, qu'elles gardaient toute l'année. Il ne “ faisait ” plus ses champs. Ils sont retournés en friches. Des arbres ont commencé à pousser dedans, et puis des “ aronces ”… Tu les connais, les champs à Plautat, à c’t'heure ? V'là que ça devient des taillis. Combien ça fait de temps qu'ils n'ont pas vus la queue d'une charrue ? Hein, combien qu'ça fait de temps ? On est en 49, sa vieille est morte en 35, ça fait à peu près ce temps-là. Oui, c'est ça, fait le vieux après un silence, le regard vague. A peu près ce temps-là qu'ils n'ont pas vu le soc de la charrue, ses champs…

— Mais Domet, il ne pouvait pas faire le travail, lui ?

— Domet ? Heu… heu… heu… J'te l'ai déjà dit, que l'vieux n'a jamais pu l'encaisser. Il n'a jamais digéré le mariage de sa fille avec Domet. Pourquoi, ça j'sais pas… Peut-êt’ bien parce que le Domet, il avait “ pas ène roe d'terre ” ! Tout ce que je sais, c'est que quand Domet venait “ à la fumelle ” chez Plautat, il se cachait… même qu'un jour, l'vieux les a surpris, et, dame, le Domet, heureusement qu'il était jeune et “ drut ”, parce qu'il a fallu qu'il saute par la fenêtre, c'est moi qui te l'dis ! Le vieux avait pris un gourdin… ah ! il était pas malade à c'moment-là ! Heu… heu… heu…

Je crois bien que Charles Massery, cette fois, rit pour de bon, à l'idée de Domet sautant par la fenêtre.

— Si bien que, tu comprends, l'vieux, y n'tient pas du tout à ce que Domet fasse ses terres à sa place… Me dévie qu'ça lui donnerait trop d'importance.

Silence. Charles Massery hésite. Il reprend, plus bas, il s'arrête souvent, comme gêné :

— Et puis, tu le sais bien comme moi, y a pas plus feignant que Domet… Je ne sais pas s'il y tient tant que ça, à “ faire aller ” les terres du beau-père. C'est “ yée ” un paysan… Toujours à chercher de l'ouvrage… en priant “ l'bon yeu ” de n'pas en trouver… Depuis quelque temps, il a trouvé le moyen : il va “ faire du bois ”. J'voudrais bien savoir combien de cordes il empile dans sa journée… Il peut pas faire de bois, il est tout le temps chez lui… un jour il a mal aux reins, un autre jour, il fait grève… parce qu'ils ont un syndicat, les “ beuchtons ”, et ça fait grève… euh là, qu'c'en est honteux !

La voix du père Massery gronde. Manifestement, les syndicats, il n'est pas pour ; d'abord, ce n'est pas une “ affaire qui s'faisait de son temps ”. En quoi il se trompe, parce que les bûcherons de la Nièvre, et de tout le centre de la France ont été les premiers ouvriers à s'organiser en puissants syndicats, dès la fin du 19ème siècle. Mais Massery, lui, est un paysan. Pas un bûcheron. Pas un ouvrier. Il ignore tout des “ beuch'tons ” comme il dit avec mépris. Deux mondes qui cohabitent dans le même village, et s'ignorent. Il reprend, railleur :

— Il arrive le matin dans sa coupe ; il trouve deux brindilles entrecroisées sur sa “ chieuve ”, enfin, sa chèvre, son “ chigot ”, tu sais bien, pour poser le bois quand on le scie : les deux brindilles, ça veut dire que le chef (c'est le responsable du syndicat pour Massery) a décidé qu'aujourd'hui on ferait grève. Eh bien, mon Domet, il se le fait pas dire deux fois ! Il revient vite à la maison ! Feignant, que j'te dis !

Tout cela est très bien, mais nous avons un peu oublié Céline. J'insiste.

— La Céline ? Elle a débarqué un beau jour ici, à Briez. Je t'ai dit, t'étais pas encore “ au monde ”, ou en tout cas tout juste. Elle était comme à c’t'heure, ni plus vieille, ni moins. Y en a quelques-uns qui l'ont vue arriver (pas moi), déjà courbée, un grand sac de touille en toile où c'est qu'elle avait mis tout son “ bien ”. On s'demandait bien c'que c'était, et puis, où ça allait… Eh bien, c'est allé chez l'vieux Plautat. On a dit par la suite qu'il avait mis une annonce dans un journal, comme quoi il avait besoin d'une domestique… heu… heu… heu… il l'a eue, sa domestique, et puis tout le reste ! Cette fois, les rides du père Massery se plissent d'amusement, au coin des yeux. Je ne lui avais jamais vu cet air là. Au reste, je n'avais pas compris les derniers mots. Ce n'est que plus tard que je saurai ce qu'il voulait dire par “ et puis tout le reste ”.

Céline… Tu étais déjà une ombre… Et tu es devenue maintenant l'ombre des ombres. Tu étais je pense le personnage le plus terne de mon village. Pourquoi est-ce toi qui, précisément maintenant, as laissé la trace la plus nette dans la trame de mes souvenirs ? Peut-être parce que tu résumes et rassembles en toi tous les êtres qui s'entrevivaient dans ce petit rassemblis de maisons perdues au fond du bocages nivernais. Enfin, ce qui fut le bocage nivernais, et qu'aucun de ces êtres qui défilent dans ma mémoire, cortège de noirs vieillards depuis longtemps disparus, ne reconnaîtrait.

De ce passé, de mon enfance, tout a disparu. Bêtes et gens depuis longtemps sont retournés à la terre, le bocage, pulvérisé par les bulldozers a été gommé, remplacé par une sorte de no man’s land, la plupart du temps jaunâtre. Si bien que j'évoque un pays qui pourrait être parfaitement imaginaire, qui n'a laissé aucune trace, sinon en moi, et qui pourtant fut bien réel.

Oui, pourquoi de ce monde des ombres, est-ce la plus grise d'entre toutes qui émerge ? On l'appelait Céline. Céline, c'est tout. Pas de nom de famille. Pour moi, c'était Céline l'énigmatique, Céline la mystérieuse. La désigner ainsi suffisait à tout le monde, comme il suffit au paysan de dire : la Jaunette. Ou la Bichette. Aussi, en quoi était-il besoin d'en dire plus ? En quoi différait-elle de l'une des vaches que, deux fois par jour, elle menait aux champs ? Pour l'enfant que j'étais, elle apparaissait comme parfaitement impropre à toute datation : elle était vieille, très vieille, et l'avait sans aucun doute toujours été. Petite bonne femme courbée sur son bâton, conduite sagement par ses vaches. Le grand chien fou qui l'aidait à maintenir un ordre que rien en fait ne troublait dans ce maigre troupeau de six bêtes malingres semblait tout à fait indépendant de la gardienne, et ne se souciait pas plus d'elle qu'aucun autre habitant de Briez.

Je la voyais presque chaque jour passer, contourner la mare ronde qu'ombrageaient une demi-douzaine d'ormes, je la voyais passer, guillemet noir fermant la phrase de son petit troupeau de charolais blancs. Une chauve-souris vêtue d'oripeaux sombres, échappée d'un passé lointain, oubliée par la mort, une survivance en somme, comme la coiffe nivernaise qu'elle était la dernière du village à porter. Petite face de guenon, jaune terreux, ridée comme une pomme au bout de l'hiver. La crasse tapissait le réseau dense des rides de son visage. D'un bout à l'autre de l'année, Céline allait, derrière ses bêtes, petit pantin mécanique, silencieux, au regard hébété, vaguement rêveur, tout comme celui de ses vaches.

J'ignore quand tu es arrivée à Briez. Je sais seulement que tu n'as pas toujours habité parmi nous. Je crois même que tu as goûté un peu de la ville, je veux dire de Paris, dans ta jeunesse. C'est ce que disent les gens, mais j'ai de la peine à le croire, à croire que tu as eu une jeunesse. Pourtant, il t'est resté de cette époque, je le reconnais, quelques expressions, des intonations qui ne ressortissent pas à notre patois. Quand tu parles de ton mari, tu ne dis pas “ moun houmme ”, comme les paysannes de mon village, tu dis : “ Défunt mon mari qu'est mort ”. Je dois donc reconnaître que tu viens d'ailleurs, que tu as eu une autre vie, avant la vie animale que je te vois maintenant mener.

Céline, je te sens différente. Je t'imagine un passé fabuleux. C'est pour cela que j'ai demandé au père Massery, mon vieux voisin bourru, moustachu, ce qu'il savait de toi.

— Oh, p'tit, qu'est-ce que ça peut te faire ?

— Mais tout de même, dis-moi… je voudrais savoir : elle n'est pas d'ici ?

Le vieux regarde ailleurs, et s'il pouvait dissimuler tout son visage derrière sa grosse moustache, je crois bien qu'il le ferait.

— Non. Elle n'est pas d'ici. Mais il y a un moment qu'elle est arrivée… Oui, ça fait longtemps… Tu n'étais pas encore “ au monde ”.

Là-dessus, il remonte des deux mains son vieux pantalon de coutil bleu, placardé de larges pièces. Le pantalon n'en demandait pas tant, mais cela signifiait : allons, n'en parlons plus. J'insiste :

— Pourquoi est-elle venue ?

Le vieux cette fois me regarde. On distingue à peine l'iris de ses yeux à travers le fente étroite de des paupières lourdes. Visage inexpressif, un peu bouffi comme ceux des buveurs. Il grogne dans sa moustache, plutôt qu'il ne parle :

— Elle est arrivée après la mort de la mère Plautat… Oui. Plautat était malade. Heu…heu…heu…

Ça y est, Charles Massery va parler, puisqu'il a retrouvé son rire. Enfin, ce qui lui sert de rire, ce heu…heu…heu…, c'est un rire de remplacement, parce que Charles Massery ne rit jamais. Et à la réflexion, quand je fais défiler, les unes après les autres toutes les ombres de mon village dans ma mémoire, je m'aperçois qu'elles ne riaient jamais. Jamais vraiment. Des pseudo-rires, oui. Mais le rire franc, le rire explosant, personne, mis à part grand-père et mon père, non, personne n'en connaissait le secret. C'étaient toujours des rires apprêtés, des rires faux-jeton. Je suppose que chez les vignerons de Bouilly, ou de Bourgogne, on se laisse aller au rire qui explose, au rire à poitrine ouverte. Dans mon village, les poitrines étaient fermées et aussi les cœurs.

Heu… heu… heu… il va parler :

— Enfin, malade… malade imaginaire, oui. Quelque temps après la mort de sa vieille, il s'est fait venir un dictionnaire où c'est qu'on trouve toutes les maladies que “ l'yab ” il a inventées, et puis il s'est couché. Il passait son temps à se regarder dans une glace, à tirer la langue, à s'abaisser les paupières, à se tâter de partout. Il changeait de maladie tous les jours et se croyait “ condamné ”. Mé dévie qu'la mort de sa femme, ça lui avait comme qui dirait tourné la ciboule. Il ne se levait plus, mais il mangeait, le bougre ! Il était devenu tout gros, tout gras. Il ne supportait plus sa fille, ni surtout Domet, son gendre, qu'il a jamais pu “ encaisser ”… Oui, neurasthénique, v'la ce qu'il était. Mais pas plus malade que toi et moi.

— Mais ses bêtes, qui s'en occupait ?

— Ses bêtes ? Heu… heu… heu… elles étaient sûrement plus malades que lui ! Ses vaches, c'était une peau tendue sur des os. Et puis, un mauvais poil long, qu'elles gardaient toute l'année. Il ne “ faisait ” plus ses champs. Ils sont retournés en friches. Des arbres ont commencé à pousser dedans, et puis des “ aronces ”… Tu les connais, les champs à Plautat, à c’t'heure ? V'là que ça devient des taillis. Combien ça fait de temps qu'ils n'ont pas vus la queue d'une charrue ? Hein, combien qu'ça fait de temps ? On est en 49, sa vieille est morte en 35, ça fait à peu près ce temps-là. Oui, c'est ça, fait le vieux après un silence, le regard vague. A peu près ce temps-là qu'ils n'ont pas vu le soc de la charrue, ses champs…

— Mais Domet, il ne pouvait pas faire le travail, lui ?

— Domet ? Heu… heu… heu… J'te l'ai déjà dit, que l'vieux n'a jamais pu l'encaisser. Il n'a jamais digéré le mariage de sa fille avec Domet. Pourquoi, ça j'sais pas… Peut-êt’ bien parce que le Domet, il avait “ pas ène roe d'terre ” ! Tout ce que je sais, c'est que quand Domet venait “ à la fumelle ” chez Plautat, il se cachait… même qu'un jour, l'vieux les a surpris, et, dame, le Domet, heureusement qu'il était jeune et “ drut ”, parce qu'il a fallu qu'il saute par la fenêtre, c'est moi qui te l'dis ! Le vieux avait pris un gourdin… ah ! il était pas malade à c'moment-là ! Heu… heu… heu…

Je crois bien que Charles Massery, cette fois, rit pour de bon, à l'idée de Domet sautant par la fenêtre.

— Si bien que, tu comprends, l'vieux, y n'tient pas du tout à ce que Domet fasse ses terres à sa place… Me dévie qu'ça lui donnerait trop d'importance.

Silence. Charles Massery hésite. Il reprend, plus bas, il s'arrête souvent, comme gêné :

— Et puis, tu le sais bien comme moi, y a pas plus feignant que Domet… Je ne sais pas s'il y tient tant que ça, à “ faire aller ” les terres du beau-père. C'est “ yée ” un paysan… Toujours à chercher de l'ouvrage… en priant “ l'bon yeu ” de n'pas en trouver… Depuis quelque temps, il a trouvé le moyen : il va “ faire du bois ”. J'voudrais bien savoir combien de cordes il empile dans sa journée… Il peut pas faire de bois, il est tout le temps chez lui… un jour il a mal aux reins, un autre jour, il fait grève… parce qu'ils ont un syndicat, les “ beuchtons ”, et ça fait grève… euh là, qu'c'en est honteux !

La voix du père Massery gronde. Manifestement, les syndicats, il n'est pas pour ; d'abord, ce n'est pas une “ affaire qui s'faisait de son temps ”. En quoi il se trompe, parce que les bûcherons de la Nièvre, et de tout le centre de la France ont été les premiers ouvriers à s'organiser en puissants syndicats, dès la fin du 19ème siècle. Mais Massery, lui, est un paysan. Pas un bûcheron. Pas un ouvrier. Il ignore tout des “ beuch'tons ” comme il dit avec mépris. Deux mondes qui cohabitent dans le même village, et s'ignorent. Il reprend, railleur :

— Il arrive le matin dans sa coupe ; il trouve deux brindilles entrecroisées sur sa “ chieuve ”, enfin, sa chèvre, son “ chigot ”, tu sais bien, pour poser le bois quand on le scie : les deux brindilles, ça veut dire que le chef (c'est le responsable du syndicat pour Massery) a décidé qu'aujourd'hui on ferait grève. Eh bien, mon Domet, il se le fait pas dire deux fois ! Il revient vite à la maison ! Feignant, que j'te dis !

Tout cela est très bien, mais nous avons un peu oublié Céline. J'insiste.

— La Céline ? Elle a débarqué un beau jour ici, à Briez. Je t'ai dit, t'étais pas encore “ au monde ”, ou en tout cas tout juste. Elle était comme à c’t'heure, ni plus vieille, ni moins. Y en a quelques-uns qui l'ont vue arriver (pas moi), déjà courbée, un grand sac de touille en toile où c'est qu'elle avait mis tout son “ bien ”. On s'demandait bien c'que c'était, et puis, où ça allait… Eh bien, c'est allé chez l'vieux Plautat. On a dit par la suite qu'il avait mis une annonce dans un journal, comme quoi il avait besoin d'une domestique… heu… heu… heu… il l'a eue, sa domestique, et puis tout le reste ! Cette fois, les rides du père Massery se plissent d'amusement, au coin des yeux. Je ne lui avais jamais vu cet air là. Au reste, je n'avais pas compris les derniers mots. Ce n'est que plus tard que je saurai ce qu'il voulait dire par “ et puis tout le reste ”.

Edouard fume la pipe au milieu de ses quatre femmes.

Novembre 1949

Je suis allé me chauffer vers Céline ! Dans notre patois nous ne disons pas “ près de ”, encore moins “ auprès de ”. Cela fait “ parisien ”. On dit “ vers ”, ou plus exactement : “ vée ”. “ Vins-don vée moué ! ” disait grand-mère, et non pas : “ Viens donc auprès de moi ”. Toujours cette réserve, cette pudeur.

L'automne est le temps, “ en fin de saison ”, après la moisson, où les gardiens de troupeaux laissent leurs bêtes paître en liberté, n'importe où, même chez le voisin, en vaine pâture. La propriété, à ce moment, est abolie, pour le pâturage. Je devrais parler au passé, dire “ était abolie ”, car toutes ces coutumes ont disparu aujourd'hui. C'était, je crois, une survivance d'anciennes pratiques d'exploitation communautaire du terroir. Il en restait une concertation, souvent tacite, pour la rotation des assolements, et cette vaine pâture.

En octobre et novembre, nous “ sortions ” les vaches vers dix heures du matin, après disparition de la gelée blanche, et nous les rentrions vers trois ou quatre heures de l'après-midi. C'est dire que nous, les gardiens, “ déjeunions ” aux champs.

Pénétrante tristesse des ciels gris et bas de cette saison. Solitude. Silence. Le temps s'étirait, lentement, interminablement. J'aimais cette atmosphère mélancolique, cette patiente attente de l'heure du retour.

Ce jour de novembre, je me souviens, il pleuvait ; un crachin fin, et froid. Je m'étais adossé, pour m'en protéger, au tronc d'un orme qui avait gardé son feuillage. C'était une protection parfaite, même contre une pluie durable et plus importante. Il eût fallu des heures d'averse violente pour que le plumage de mon orme commence à être “ enfondu ”, “ aigé ”, et que les premières gouttes ne commencent à m'atteindre. Je regardais tomber cette pluie fine, et je fixais une feuille particulière de l'orme : à mesure que le poids de l'eau augmentait, la feuille s'inclinait, s'inclinait. Puis une grosse goutte se formait à l'extrémité pointue. La goutte grossissait encore et, comme à regret, se détachait de la feuille. Celle-ci se relevait alors légèrement, soulagée, et un nouveau cycle recommençait. J'ai passé des heures de mon enfance à contempler des spectacles aussi simples que celui-ci, en rêvant.

J'étais là parfaitement au sec, mais le col de mon “ capuchon ” relevé ne suffisait pas à me protéger du froid. Je n'avais pas allumé de feu, je ne sais plus pourquoi. Ma chienne, Pastille, allongée de tout son long près de moi, le museau sur les pattes, grelottait elle aussi. Le troupeau, douze vaches, un taureau et une chèvre, évoluait au loin dans une éteule, nous disions un “ pailleri ” riche en herbes dont les bêtes étaient friandes, et que nous appelions “ herbes à cochons ”. Ma chienne semblait écœurée de ce désœuvrement, de n'avoir pas à intervenir.

J'ai aperçu le petit troupeau de Céline, à près d'un kilomètre de moi ; la gardienne était assise, abritée par une épaisse “ bouchue ”, et elle avait allumé un feu. D'où j'étais je distinguais une tache noire, vaguement ronde, la tête inclinée vers les genoux. Céline ravaudait sans doute quelque chose, à moins qu'elle ne sommeillât. Je me suis détaché d'un coup d'épaule du tronc ; ma chienne a compris, mais je lui dis tout de même : “ allons voir Céline ! ”

J'avais eu rarement l'occasion de lui parler jusqu'à ce jour, nous avions seulement échangé quelques mots lorsqu'il arrivait que nos troupeaux se croisent dans les chemins.

Je me suis approché d'elle, jusqu'à quelques mètres. Elle ne m'avait pas entendu venir, et gardait la tête baissée, comme enfouie dans son ouvrage, à se demander comment elle ne se piquait pas le nez avec ses aiguilles. C'est le bond de son chien, et son grognement qui lui ont fait enfin lever les yeux vers moi :

— Tiens, c'est Jean ! Tu es donc réveillé ?

Je m'attendais à cette question stupide. C'était sa façon à elle, Céline, de dire bonjour. Quelle que soit l'heure à laquelle nous nous rencontrions, elle me demandait si j'étais réveillé. Cela m'agaçait à chaque fois : cela se voyait, que j'étais réveillé, non ? En fait, Céline ne faisait qu'adopter une coutume de la campagne, et spécialement de Briez, selon laquelle, d'une part il faut absolument échanger quelques mots avec le voisin que l'on croise, et d'autre part, choisir les tournures le plus banales, les plus dénuées de sens possible. Pas question de dire simplement : “ Bonjour, comment vas-tu ? ” Non, c'est trop direct, trop personnel. Encore moins d'engager une conversation sérieuse, de laisser poindre sa pensée, une opinion. On s'emploie au contraire à les cacher à vivre comme dissimulé continuellement derrière le brouillard de phrases creuses, de formules toutes faites.

Je dus grogner quelque chose comme “ on le dirait ”, et je tendis mes mains vers le feu. Céline replongea le nez dans ses chaussettes. Son chien se recoucha, tranquillisé par l'attitude pacifique de Pastille, qui se tenait derrière moi, sur la réserve.

Céline empoigna le bâton qu'elle avait posé près d'elle et qui est le sceptre du vacher, et, de la pointe, remua quelque chose dans les braises.

— Vous faites de la cuisine, Céline ?

— Oh, j'ai trouvé quelques châtaignes, et deux pommes, que je fais cuire, pour les manger.

— Vous n'avez donc pas apporté à manger ?

— Ma foi non ; ce n'est pas la peine, puisqu'on trouve de quoi se nourrir dans les champs.

Elle tournait vers moi sa petite face de guenon, ronde, terreuse, ravagée de rides. Elle clignait des paupières, comme si la lumière l'incommodait. Elle ressemblait à ces têtes que font réduire les Indiens d'Amazonie. J'étais bien incapable de dater cette tête momifiée, figée dans le temps. On pouvait dire 60, comme 70 ou 80. En fait, Céline devait approcher les soixante-dix ans. Elle me fixait de ses tout petits yeux noirs, qui n'exprimaient rien. Rien, sinon une sorte de ruse et de crainte animales.

— Tout de même, Céline, ce n'est pas un goûter, cela !

— Oh, vu qu'on soit calé, c'est le principal !

Moi aussi j'aimais faire cuire des pommes ou des châtaignes dans la braise, à l'automne. D'abord, je m'amusais à faire comme les trappeurs, dont je vivais les aventures dans les livres de Curwood. Je m'imaginais perdu dans le Grand-Nord, tout seul. J'oubliais que derrière moi, pas bien loin, fumaient les cheminées du village. Je m'inventais des histoires, j'étais parti en expédition pour de longs mois, je ne vivais que de cueillette… Il y avait aussi le plaisir de manger ces pommes ; leur peau était carbonisée, mais la chair, par-dessous, délicieuse, ramollie, un peu acidulée… Et quand je pouvais trouver un escargot (de Bourgogne, naturellement) qui ne s'était pas encore enterré pour hiverner, je l'ajoutais au menu, et l'envoyais tenir compagnie aux pommes et aux châtaignes, tel quel, avec sa plus noble fin coquille et sans autre préparation. L'escargot de Bourgogne mérite mieux, j'en conviens, et ceux que préparait grand-père, au printemps, c'était autre chose. Mais justement, mes escargots frits dans la braise me procuraient d'autres plaisirs : leur chair grillée avec les entrailles développait sa [saveur] indicible un peu aigre de la façon la plus naturelle qui soit : c'était l'escargot dans sa plus simple, dans sa plus grande expression. Aucun autre parfum ne venait l'altérer.

Céline avait repris son raccommodage.

— Toujours au travail, Céline.

— Eh oui, que veux-tu, il faut bien s'occuper ! On s'ennuierai sans cela ! Tu vois, ce sont des chaussettes à Lui, que je raccommode, pour qu'il ait chaud cet hiver. Il est si frileux…

Elle disait toujours “ Lui ” pour désigner son patron, Plautat. Elle avait, pour prononcer ce petit mot, des intonations pleines de respect quasi religieux. Une personne non avertie aurait pu croire qu'elle ravaudait les chaussettes de Dieu le père.

“ Lui ”, pourtant, ne me semblait pas justifier pareille dévotion. On l'apercevait, parfois, lorsque, fait rarissime, il sortait de chez lui. J'avais entrevu un vieillard de taille moyenne, ventripotent, une grosse touffe de cheveux blancs comme neige. C'était comme une apparition molle et falote. Un nuage sans consistance, sans contours définis. Son visage bouffi, aux traits incertains, m'avait frappé. Il avait tourné vers moi une face inexpressive au regard éteint. Et, sans doute sans m'avoir vu, il avait franchi le seuil de sa maison ; l'apparition s'était évanouie, comme une écharpe de brouillard qui s'effiloche et se dissout dans l'air.

Céline avait apporté un grand sac de toile grise, rempli de vieux vêtements qu'elle entendait repriser. Les chaussettes terminées, elle plongea dans le sac, fouilla dans les hardes, écarta un ou deux caleçons, quelques chemises, et, l'air rassuré, sortit une veste bleu marine qu'elle étendit sur ses genoux. Elle resta quelques instants silencieuse, contemplant la veste.

— Eh oui, elle est vieille ! Elle a peut-être quarante ans, peut-être plus. C'est une veste que nos patrons de Paris avaient donnée à défunt mon mari qu'est mort, pour qu'il la porte…

— C'était gentil de la part de vos patrons, Céline.

— Oh ça ! je peux dire que j'ai toujours eu de bons patrons. Mais mon mari n'a pas eu le temps de la porter bien longtemps, le pauvre… Regarde, elle est comme neuve. Aussi, c'est Lui qui va la mettre cet hiver.

Céline prend sa boîte à ouvrage, une boîte en fer blanc qui, à l'origine, avait contenu des biscuits. On distingue encore sur le couvercle une scène où l'on voit un petit apprenti pâtissier, courant dans la rue pour livrer ses friandises, poursuivi par un gros chien qui lui saute aux basques et cherche à s'emparer de la boîte. Sur le couvercle, on peut encore lire, à moitié effacée, l'inscription : “ Aux friandises parisiennes ”.

Céline ouvre la boîte, cherche les aiguilles et le fil dont elle a besoin ; mais c'est une petite montre qu'elle en sort ; elle secoue la tête, et me la fait admirer. :

— C'est la montre que défunt mon mari qu'est mort m'avait offerte, deux ans après notre mariage… Tu sais, Jean, elle est presque en or ! Et l'année d'après, il m'avait acheté cette broche.

Elle me montre la broche, comme on brandit une pièce à conviction. Elle aspire une grande bouffée d'air, soulève ses épaules, et soupire, comme oppressée par ses souvenirs :

— Oui, c'est bien loin tout cela !

Décidément, elle peut me produire toutes ces preuves d'une existence passée différente, d'une époque où elle était jeune, je ne parviens pas à l'imaginer autrement que maintenant, petit être gris, courbé et ridé. Je hoche tout de même poliment la tête.

Céline s'attaque au coude de la veste qu'elle destine à “ Lui ”.

Je suis allé me chauffer vers Céline ! Dans notre patois nous ne disons pas “ près de ”, encore moins “ auprès de ”. Cela fait “ parisien ”. On dit “ vers ”, ou plus exactement : “ vée ”. “ Vins-don vée moué ! ” disait grand-mère, et non pas : “ Viens donc auprès de moi ”. Toujours cette réserve, cette pudeur.

L'automne est le temps, “ en fin de saison ”, après la moisson, où les gardiens de troupeaux laissent leurs bêtes paître en liberté, n'importe où, même chez le voisin, en vaine pâture. La propriété, à ce moment, est abolie, pour le pâturage. Je devrais parler au passé, dire “ était abolie ”, car toutes ces coutumes ont disparu aujourd'hui. C'était, je crois, une survivance d'anciennes pratiques d'exploitation communautaire du terroir. Il en restait une concertation, souvent tacite, pour la rotation des assolements, et cette vaine pâture.

En octobre et novembre, nous “ sortions ” les vaches vers dix heures du matin, après disparition de la gelée blanche, et nous les rentrions vers trois ou quatre heures de l'après-midi. C'est dire que nous, les gardiens, “ déjeunions ” aux champs.

Pénétrante tristesse des ciels gris et bas de cette saison. Solitude. Silence. Le temps s'étirait, lentement, interminablement. J'aimais cette atmosphère mélancolique, cette patiente attente de l'heure du retour.

Ce jour de novembre, je me souviens, il pleuvait ; un crachin fin, et froid. Je m'étais adossé, pour m'en protéger, au tronc d'un orme qui avait gardé son feuillage. C'était une protection parfaite, même contre une pluie durable et plus importante. Il eût fallu des heures d'averse violente pour que le plumage de mon orme commence à être “ enfondu ”, “ aigé ”, et que les premières gouttes ne commencent à m'atteindre. Je regardais tomber cette pluie fine, et je fixais une feuille particulière de l'orme : à mesure que le poids de l'eau augmentait, la feuille s'inclinait, s'inclinait. Puis une grosse goutte se formait à l'extrémité pointue. La goutte grossissait encore et, comme à regret, se détachait de la feuille. Celle-ci se relevait alors légèrement, soulagée, et un nouveau cycle recommençait. J'ai passé des heures de mon enfance à contempler des spectacles aussi simples que celui-ci, en rêvant.

J'étais là parfaitement au sec, mais le col de mon “ capuchon ” relevé ne suffisait pas à me protéger du froid. Je n'avais pas allumé de feu, je ne sais plus pourquoi. Ma chienne, Pastille, allongée de tout son long près de moi, le museau sur les pattes, grelottait elle aussi. Le troupeau, douze vaches, un taureau et une chèvre, évoluait au loin dans une éteule, nous disions un “ pailleri ” riche en herbes dont les bêtes étaient friandes, et que nous appelions “ herbes à cochons ”. Ma chienne semblait écœurée de ce désœuvrement, de n'avoir pas à intervenir.

J'ai aperçu le petit troupeau de Céline, à près d'un kilomètre de moi ; la gardienne était assise, abritée par une épaisse “ bouchue ”, et elle avait allumé un feu. D'où j'étais je distinguais une tache noire, vaguement ronde, la tête inclinée vers les genoux. Céline ravaudait sans doute quelque chose, à moins qu'elle ne sommeillât. Je me suis détaché d'un coup d'épaule du tronc ; ma chienne a compris, mais je lui dis tout de même : “ allons voir Céline ! ”

J'avais eu rarement l'occasion de lui parler jusqu'à ce jour, nous avions seulement échangé quelques mots lorsqu'il arrivait que nos troupeaux se croisent dans les chemins.

Je me suis approché d'elle, jusqu'à quelques mètres. Elle ne m'avait pas entendu venir, et gardait la tête baissée, comme enfouie dans son ouvrage, à se demander comment elle ne se piquait pas le nez avec ses aiguilles. C'est le bond de son chien, et son grognement qui lui ont fait enfin lever les yeux vers moi :

— Tiens, c'est Jean ! Tu es donc réveillé ?